摘 要:澳大利亚生物安全体系始建于2015年。该体系在立法上形成了以澳大利亚《生物安全法》为中心的联邦和州(领地)两个立法体系,在管理上采取基于风险的生物安全管理路径,现已构建起比较完善的行政管理框架以及政府间、政府企业间、政府社区间的共同责任承担。中国在生物安全体系构建中要注重运用立法手段统领全局,建立完善的生物安全立法体系;以风险预防为中心,建设全面的风险防控体系;进行行政机构整合,构建科学的行政组织框架;注意部门合作与地区合作,鼓励全社会的共同参与。

关键词:澳大利亚; 生物安全体系; 《生物安全法》;

作者简介: 翟欢(1990-),男,山东聊城人,博士研究生,研究方向:法律史、农业政策,E-mail:1508285920@qq.com.;

Abstract:The biosecurity system of Australia starts to be established in 2015.In terms of legislation,the system has formed two legislative systems from federal to state(territory)with the Australia Biosecurity Act 2015 as the center.In terms of management,it adopts the risk-based pattern,and has formed a relatively complete administrative framework and the joint responsibility between governments,government-enterprises and government-communities.In the construction of biosecurity system of China,we should pay attention to the usage of legislative means to command the overall situation,build a comprehensive risk prevention and control system,establish a reasonable administrative framework,and pay attention to the coordination and cooperation among departments,regions and the whole society.

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上提出:"把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,全面提高国家生物安全治理能力",这标志着中国的生物安全体系建设开始进入"快车道".2020年的新冠肺炎疫情从根本上说就是一场生物安全危机,更加显示出中国建设科学完备的生物安全体系之紧迫。目前,《中华人民共和国生物安全法》(以下简称中国《生物安全法》)的制定工作如火如荼。然而,这只是第一步,要建立完善的生物安全体系还需要进行立法体系和相关配套措施的建设。中国的生物安全体系建设工作如何展开是值得思考的问题。澳大利亚是生物安全体系建设的先行者,已经形成比较完善的生物安全立法体系和管理框架。本文拟对澳大利亚生物安全体系的内容及特点作简要概括与分析,以期为中国的生物安全体系建设提供借鉴。

国内对于澳大利亚的生物安全体系关注较少。已有研究有的从外来生物防治的角度出发,研究澳大利亚的外来物种入侵管理策略与法律规制。例如,陈良燕和徐海根综合介绍了澳大利亚外来入侵物种管理的有关策略和指南,并提出中国在外来入侵物种管理方面的对策建议[1];李广兵和刘胜娟介绍了澳大利亚有关外来物种控制的相关立法及其主要特点[2];战晓薇详述了澳大利亚加入的有关海洋生物入侵的国际公约及其向国内法转换的情况[3].也有学者从动植物检疫角度出发,引介澳大利亚的生物安全进口分析制度和动植物检疫的法律法规。例如,王媛媛等对澳大利亚生物安全体系的进口分析制度进行了详细介绍与分析[4];杨文友等详述了澳大利亚陆生动物进口的法律与制度体系[5].从总体上看,已有研究还停留在检疫监管和外来生物防治的话语体系之中,即使有关内容涉及澳大利亚生物安全体系,也只关注到该体系的某个侧面,对于澳大利亚正在构建中的、体系庞大的生物安全体系缺乏宏观的介绍和分析。本文试图弥补这一缺憾,对澳大利亚生物安全体系进行总体概括。

1 澳大利亚生物安全体系的历史沿革

澳大利亚是较早关注生物安全的国家之一,早在1908年,州(领地)政府根据《澳大利亚宪法》[6]将检疫管理权移交联邦政府后,澳大利亚就制定了《检疫法》(Quarantine1Act)。该法的涵盖范围广泛,授权联邦政府采取有效保护及预防措施,阻止人畜疾病及害虫的侵入与扩散。然而,在该法制定的20世纪初,人员和货物大部分是通过轮船到达,政府保护的重点在于使澳大利亚免受"检疫疾病"暴发的威胁[7].面对日益增长的贸易和旅游规模,技术革新、农业扩张和其他新兴生物安全威胁,该法案不断更新--在制定后的108年里,联邦政府对其进行了近60次修订,但其原则和体系并没有得到根本改变。所以,在整个20世纪及21世纪早期,澳大利亚在生物安全领域一直维持着以《检疫法》为核心的、主要由联邦政府控制的检疫监管体系(Australian Quarantine and Inspection Service,AQIS)。

生物安全体系建设的构想源于对检疫监管体系的审查。20世纪90年代初,澳大利亚国内发生了几起高度政治化的外来病虫害入侵事件,公众普遍对检疫监管体系的防御效果表示担忧。1996年,奈恩(Malcolm Nairn)教授领衔的审查委员会对检疫监管体系进行了审查,于同年发布《奈恩报告》(The Nairn Report)2.该报告整体上审查了政府的检疫职能,共提出164项改革建议。概括起来,这些建议主要包括3个核心内容:①建立一个涉及风险评估与监测、问题监控与应对,涵盖入境前(Offshore)、入境时 (At border)、入境后(Onshore)的综合防控连续体(Biosecurity Continuum)。②建立一个以科学证据和严谨分析为基础的风险评估体系。③建立联邦政府与州(领地)政府、政府与企业及一般社区之间的共同责任[8].该审查并没有雄心勃勃地试图重新设计立法,但确实为澳大利亚检疫监管体系的整体改革奠定了重要基础。2008年,由罗杰·比尔(Roger Beale)领导的4人委员会对澳大利亚的检疫监管体系再次进行了审查,随后发布《比尔报告》(Beale Report)3.该报告提出了80多项改革建议,其中的很多内容以《奈恩报告》为基础。有所不同的是,该报告提出全面进行立法改革的观点,建议将检疫监管体系升级为生物安全体系,报告认为:检疫的概念具有消极和防御性的含义,而生物安全的概念更具积极性和功能性,应该用生物安全一词代替检疫[9].在支持建议中。报告认为,新法案应更广泛地援引宪法权力来扩大生物安全法律的覆盖范围,其中包括:应对国家生物安全紧急情况的规定;关于入境前生物安全监管的权力与资源分配;关于国际及国内船只压载水监管的立法权;推翻州(领地)立法的权力[9].为配合新法案运行,该报告还提出了相当复杂的生物安全管理行政组织结构改革方案,包括设置国家生物安全委员会(National Biosecurity Committee,NBC)、国家生物安全局(National Biosecurity Authority,NBA)和生物安全检察总长(Inspector-General of Biosecurity,IGB)等机构(最终,建立NBC和NBA的建议被政府否决)。

经过一番波折,根据《比尔报告》的建议,联邦政府终于在 2014年向议会提交《生物安全草案》(Biosecurity Bill 2014),该草案于2015年5月14日获得议会两院通过,标志着澳大利亚生物安全管理进入新纪元的《生物安全法》(Biosecurity Act 2015)诞生。澳大利亚开始构筑以《生物安全法》为中心的国家生物安全体系。

2 澳大利亚生物安全体系的主要特点

2.1 完善的立法体系建设

澳大利亚是联邦制国家,由6个州和2个独立领地组成。因此,澳大利亚在生物安全立法上形成了联邦和州(领地)两个体系。在联邦立法层面,2015年制定通过的《生物安全法》是澳大利亚生物安全领域的最高立法,这个长达700多页的立法文件取代了1908年的《检疫法》,规定了对进出澳大利亚的人员、货物、运载工具等可能存在的生物安全的风险分析与预警,生物安全事件的处理以及生物安全管理的行政体制与框架,实现了澳大利亚生物安全领域立法的现代化。联邦生物安全立法体系的次级立法包括由农业、水资源和环境部(Department of Agriculture,Water and the Environment,DAWE)4和卫生部(Department of Health)制定的多以规则(regulations)、决定(determinations)、办法(instruments)等形式存在的授权立法。这些法律文件是澳大利亚《生物安全法》的具体实施细则,其中包括农业、水资源和环境部制定的《生物安全规定》(Biosecurity Regulations)、《生物安全活动区决定》(Biosecurity Activity Zone Determination)、《关于禁运和附条件不禁运货物的决定》(Prohibited and Conditionally Non-prohibited Goods Determination)、《生物安全(压载水和沉积物)决定》[Biosecurity (Ballast Water and Sediment) Determination]等;卫生部制定的《生物安全(人类健康)条例》[Biosecurity (Human Health)Regulations]、《生物安全(入境要求)规定》[Biosecurity (Entry Requirements) Determination]、《生物安全(人类遗骸管理)办法》 [Biosecurity (Managing Human Remains) Instrument]等。再者,以《1982年出口控制法》(Export Control Act 1982)、《1992年进口食物控制法》(Imported Food Control Act 1992)为中心的货物进出口立法也包含关于出入境产品生物安全的管理规定。图1展示了澳大利亚生物安全立法体系。

在地方立法层面,各州(领地)政府根据澳大利亚《生物安全法》的基本精神制定本地区的生物安全规定,各州(领地)也形成了一套生物安全立法体系。例如,在新南威尔士州,生物安全事务由初级工业部(NSW Department of Primary Industries)负责。关于动植物生物安全,该州分别于2015年制定《生物安全法(NWS)》[Biosecurity Act(NWS)]、《生物安全规定》(NWS)[Biosecurity Regulation(NWS)]以及一系列的合规项目(Compliance Program)。人类生物安全领域的立法包括《公共卫生法》(Public Health Act)、《公共卫生规定》(Public Health Regulation)和其他行政规范性文件。截至2020年5月,新南威尔士州、西澳大利亚州、昆士兰州和塔斯马尼亚州政府已经制定了综合性的生物安全法规,澳大利亚首都领地正在实施一项与新南威尔士州类似的生物安全立法框架,南澳大利亚州的新生物安全立法体系正在建设过程中。

总之,澳大利亚正在形成一套从中央到地方,涵盖法律、行政法规、行政规范性文件的相当完善的生物安全立法体系。

2.2 基于风险的生物安全管理路径

将生物安全管理工作转变为一种基于风险(A risk-based approach)的路径是澳大利亚生物安全体系改革最为关键的内容。该路径可以简单地定义为:"根据客体对社会的风险(如健康、安全或环境风险)按比例分配资源,同时考虑这种风险的影响本身及其发生的可能性,以建立适当程度的控制"[10].所以,基于风险的管理路径不是消灭风险,而是将风险降到合理水平。澳大利亚《生物安全法》提出适当水平保护(Appropriate Level of Protection,ALOP)的目标:"适当水平保护是指将生物安全风险降到非常低的水平,但不是零风险",同时强调,这是一种"高水平的卫生与植物检疫保护"[11].目前,澳大利亚在生物安全领域正在形成一套综合性的风险管理方法。通过建立科学高效的生物安全风险分析(Biosecurity Risk Analysis)体系,保证对低风险物质和行政相对方进行监管的同时,将重点放在高风险物质和行政相对方之上,既有利于降低政府的监管负担,也有利于合规企业及个人降低资本成本、节省检疫费用和避免运输延误。

以风险管理为中心,澳大利亚进行了一系列制度建设。例如,在动植物生物安全方面,对进口货物实行生物安全进口风险分析(Biosecurity Import Risk Analyses,BIRA),分级制定货物进口清单与风险管理策略。BIRA 对首次进口的产品,或首次从某国进口的产品,在进口前进行风险分析,同时对已有的贸易商品进行复审,是一个由生物安全行政人员、专业组织和利益相关方联合参与、按照一定的程序和方法开展的科学评估制度5.在人类生物安全领域,卫生部发布了具有传染性的、可能对人类健康带来重大风险的疾病清单,相关行政人员可以对符合法定条件的个人发布人类生物安全控制令(Human Biosecurity Control Order),对其实施疫苗接种、个人行为限制、隔离等风险控制措施。若行政相对人不服,可以在决定作出之日起7日内根据1977年《行政决定(司法审查)法》[Administrative Decisions (Judicial Review) Act]提出司法审查请求。卫生部对于进出境航班、船只实行入境无疫通行证(Pratique)制度和出境报告(Pre-departure Reporting)制度,必要时可以对存在问题的航班、船只采取生物安全风险预防措施。

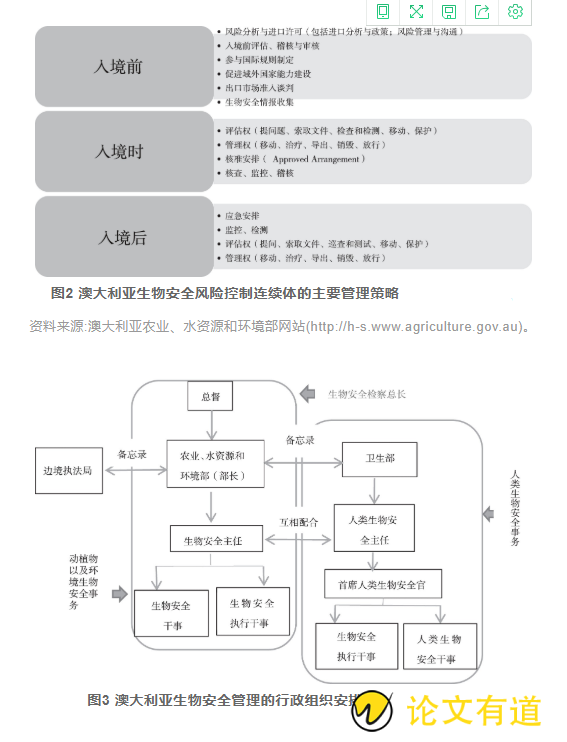

最为关键的是,澳大利亚建立起入境前、入境时、入境后的生物安全风险控制连续体: 入境前的措施旨在防止生物安全风险到达澳大利亚边境;入境时的措施旨在对机场、海港、邮件中心及澳大利亚海关等场所存在的生物安全风险进行拦截;入境后的风险控制重在监控,旨在降低澳大利亚本土发生生物安全事件的几率。图2反映了澳大利亚生物安全风险控制连续体运行中的主要管理策略。

生物安全风险控制连续体的建立改变了以往以入境时的检验检疫为中心的风险控制体系,通过将绝大多数风险排除在国门之外的方式提高了生物安全的防护效率,节省了防护成本。

2.3 生物安全管理的行政组织安排

澳大利亚生物安全体系由农业、水资源和环境部总体负责,卫生部分管与人体健康(传染性疾病、食品安全等)相关的生物安全事务,在具体事务的执行中有时需要边境检察署(Australia Border Force)的配合。为了加强部门之间的联合,农业、水资源和环境部通过签订备忘录的形式与相关部门建立联系。图3展示了澳大利亚生物安全的行政管理安排。

农业、水资源和环境部下设生物安全主任(Director of Biosecurity),由部门主管(Secretary)担任,主要负责生物安全系统的总体控制,处理一些紧急和重要事务(例如,下令不准某轮船进入澳大利亚领土),部长(Minister)可以对其工作和履职情况作出指示。主任之下设生物安全干事(Biosecurity Officers)和生物安全执行干事(Biosecurity Enforcement Officers),生物安全干事主要负责涉及货物及运输工具的日常生物安全管理与风险评估事务,执行干事负责综合利用各种手段执行各项指令(例如,进入特定场所进行检查、扣押)--由于职位工作的专业性,执行干事通常需要进行培训或取得一定资格。同时,卫生部下设置人类生物安全主任(Director of Human Biosecurity),由卫生部首席医疗官担任,与之不同的是,主任可以在各州(领地)任命一名首席人类生物安全官(Chief Human Biosecurity Officer),总体负责该州(领地)的人类生物安全事务。首席人类生物安全官之下设人类生物安全干事(Human Biosecurity Officers)和生物安全执行干事。值得注意的是,卫生部下属的生物安全相关工作人员通常须具备医师资格。在应对涉及人类生物安全的疾病方面,两部所有生物安全工作人员应密切配合。

澳大利亚生物安全行政组织的特色在于生物安全检察总长的设立。生物安全检察总长由农业、水资源和环境部部长任命,但独立于部门之外,每任任期不超过5年,可全职或兼职,总任期不得超过10年。检察总长通过独立的评估和核查程序来保证澳大利亚生物安全风险管理系统的正常运行,可以审查生物安全主任职能和权力履行情况,就整体系统改进提出建议。检察总长必须公布每年的审查项目,审查结果以报告的形式向农业、水资源和环境部提交。值得注意的是,当农业、水资源和环境部部长认为某种疾病或虫害在全国范围内对动植物健康、环境或相关经济活动构成严重而直接的威胁或损害时,总督(Governor-General)可宣布国家进入生物安全紧急状态,名义上控制着生物安全的最高管理权。

澳大利亚虽未按照《比尔报告》的建议设置专门的主管机构,但在通过部门的分工与合作、增加新的人员配置上最大程度地实现了管理上的统一与专业,对于生物安全体系的高效运转具有积极意义。

2.4 生物安全事务的共同责任路径

澳大利亚在生物安全管理上遵循共同责任路径(Shared Responsibility Approach)。《奈恩报告》和《比尔报告》都提出:联邦政府与各州(领地)政府之间在生物安全风险分析与监测以及资源配置方面存在重大不一致之处,需要建立一种共同责任[12].在澳大利亚范围内,共同责任是指在联邦政府、州(领地)政府、行业和贸易伙伴以及社区之间建立伙伴关系,所有机构及个人合力应对生物安全威胁。具体来说,共同责任的路径主要涉及两个方面的工作:①加强联邦政府和州(领地)政府之间的伙伴关系,以明确各级政府在整个生物安全体系中的角色和职责。②在可行的情况下,由行业和其他利益相关者在生物安全风险管理方面承担更大的责任。

在澳大利亚,联邦政府和州(领地)政府的伙伴关系是通过《政府间生物安全协定》(Intergovernmental Agreement on Biosecurity,IGAB)建立的。该协定首次签订于2012年,于2019重新签订,以加强澳大利亚各政府间合作、强化国家生物安全体系为根本宗旨。在内容上,该协定确定了国家生物安全体系的总体发展目标,明晰了联邦政府和各州(领地)政府在国家生物安全事务中的角色、权限及管辖安排,提出对各州(领地)的生物安全工作指导与支持方案。根据协定而设置的国家生物安全委员会(National Biosecurity Committee)负责监督该协定的执行,对国家生物安全体系以及政府间关系进行战略管理与日常监督。

政府和企业间的合作以植物健康协会(Plant Health Australia,PHA)和动物健康协会(Animal Health Australia,AHA)为平台。澳大利亚植物健康协会成立于2000年,是一个独立的、以会员为基础的非营利性组织,负责协调澳大利亚政府与企业间有关植物生物安全工作的合作伙伴关系。该协会通过行业与政府间的合作,制定提高植物生物安全标准的战略与计划,并协助计划实施。该协会的另一个中心角色是为有效应对紧急植物害虫入侵做出资金和应对安排,其管理下的紧急植物害虫应对协议(EPPRD)和植物生物安全应对计划(PLANTPLAN)为政府与企业共同应对植物生物安全事件提供了框架。与植物健康协会类似,澳大利亚动物健康协会负责协调政府和畜牧业企业之间有关动物生物安全的合作伙伴关系。该协会管理下的动物疾病应急协议(EADRA)和兽医应急协议(AUSVETPLAN)为政府与企业共同应对动物生物安全事件提供了框架。PHA和AHA的独立性地位可以保障两个机构在监控生物安全系统运行、决定系统未来方向的工作中发挥领导地位,实现各方力量的协调和资源利用效率的最大化[13].

澳大利亚通过提高公众意识和进行公众教育(Public Awareness & Education) 的方式建立政府与社区之间的共同责任。政府采取的措施包括:①新法制定后,农业、水资源和环境部专门开发《生物安全法》互动学习工具(Biosecurity Act Interactive Learning Tool)进行生物安全知识普及。②政府建立生物安全风险报告机制,任何人对其发现的生物安全风险有报告义务。③政府通过建立旅客及邮件进口查询系统(Passenger and Mail Import Inquiry System)就有关的生物安全注意事项为来澳人员提供指引。④设立澳大利亚生物安全奖(Australian Biosecurity Awards),对为生物安全领域合作做出贡献的个人、企业和组织进行奖励。

总之,澳大利亚生物安全事务的共同责任可以集中力量,消除分歧,有效提升生物安全防护的质量和水平。

3 澳大利亚生物安全体系的借鉴意义

3.1 运用立法手段统领生物安全体系建设

中国生物安全立法工作起步较晚,相关立法很大程度上源于国际公约的推动。目前,中国在生物安全领域已加入的国际公约包括:《禁止生物武器公约》《生物多样性公约》《国际植物新品种保护公约》《国际植物保护公约》和《生物多样性公约卡塔赫纳生物安全议定书》等,理论上中国有义务将这些公约转化为国内法律。为此,21世纪伊始,中国陆续制定了一批与生物安全有关的法律法规,这些法律法规涉及农业、林业、实验室生物安全等领域,涵盖检验检疫、食品安全、防范外来生物危害等内容,一些部门还制定了专门的细则和标准,可以说已经形成了一个生物安全的"法规群".但问题在于,无论是农业生物安全领域的立法,还是其他领域的立法,均无法统领这一"法规群",形成了"群龙无首"的尴尬局面[14].总的来看,中国生物安全法律法规相互之间有机协调不够,实施起来难免出现立法空白、立法冲突、体制不衔接和法律实施效能不高等问题[15].因此,中国亟待制定一部内容丰富的《生物安全法》来统辖中国的生物安全立法体系。

由于近年来中国生物安全事件的频发,特别是受2020年新冠肺炎疫情的影响,国家加快了生物安全体系建设步伐。2020年《全国人民代表大会常务委员会工作报告》公布的年内的立法工作重点中就包括制定一部《生物安全法》。根据澳大利亚的立法经验,笔者认为,要制定一部真正符合时代需要的《生物安全法》要注意以下几点:第一,中国的《生物安全法》应重点阐明生物安全的概念和原则,为建设生物安全体系奠定理论基础。澳大利亚通过立法的形式明确了生物安全的概念,运用生物安全体系替代过时的检疫监管体系。 中国目前还没有形成生物安全的概念体系和话语体系,立法应起到积基树本之功。第二,中国《生物安全法》的立法内容要丰富,生物安全涉及农业、林业、人类疾病、海洋生物、生物实验等众多领域,这要求我们在立法上要从更加广义的角度来理解生物安全,以达到统筹各领域立法的功能6.第三,中国《生物安全法》要注意处理好与《宪法》、国际公约及其他部门法的衔接问题。中国《生物安全法》的制定要以《宪法》为基本遵循,遵守国际公约基本规则,注意与《刑法》《民法》和《行政法》等部门法进行互相援引和适用。澳大利亚《生物安全法》的法律衔接工作表现突出,法案在第1章第3节(Chapter1,Part3)专门介绍了该法与《澳大利亚宪法》以及国际公约之间的关系,其他章节也频见采用民事、刑事及行政手段进行风险管理的条款。

中国《生物安全法》作为生物安全领域总揽全局的立法无须做到事无巨细。《生物安全法》应当是确定国家生物安全基本框架和导向的政策性法律,而不是确定具体生物安全事项、工具和手段的管制性法律[16].对于一些涉及具体执行的事务,要多通过授权立法的形式授权中央各部委、地方政府制定符合各地区各部门实际的行政法规与规章,再通过行政规范性文件的形式出台更加具体的政策实施方案,形成法律-行政法规与规章-行政规范性文件为主体的生物安全立法体系,运用立法手段统领生物安全体系建设。

3.2 建设全面的风险防控体系

中国目前的生物安全管理与改革前的澳大利亚有些许相似之处,依然维持着以防范外来生物入侵为中心的检疫监管体系,相关政策和立法并没有提升到国家生物安全的高度。例如,中国在防范外来生物风险上实行名录制度,规定了禁止入境和禁止携带的物品清单,并根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的相关规定对名单之外有严重危害的植物及病虫害,根据需要作除害、退回或者销毁处理。检疫监管体系的一大特点便是以结果控制为中心,更加侧重于入境时的风险控制,具有一定的消极性和防御性。这种被动型的管理策略对于应对多变性和不稳定性的生物安全风险极为不利,烦琐的检疫检查程序还会增加行政成本和企业及个人支出。因此,中国在将检疫监管体系升级为生物安全体系的同时,还要建立以风险预防为中心的管理路径,构建全面的风险防控体系。

相较于损害的直接性、确定性、显性特征,风险具有间接性、潜伏性、隐性属性[17].风险预防原则的本质是减少不确定性与未知的威胁,这就要求我们从"损害-救济"的框架转变为"风险识别-法律预防"路径。所以,要建立以风险预防为中心的全面的风险防控体系。第一,要在立法上将风险预防原则确立为基本与首要原则。目前,将风险预防原则纳入生物安全立法领域,已经成为国际共识,澳大利亚《生物安全法》也把风险管理作为立法的目标和宗旨,并围绕风险管理进行一系列制度建设。第二,要突出"全面"就需要延长风险控制的链条,建设全流程的风险防控体系。例如,在防范外来生物风险方面,将入境前和入境后的风险控制也纳入风险管理过程之中;在防范技术生物风险方面,建设从实验室研究、成果转化到市场投放的全过程风险监控系统。从微观的角度来看,建设全面的风险防控体系还需要相关政策作为支撑,要围绕风险预防开展一系列风险管理制度建设。例如,建立健全积极参与国际生物安全规则制定、加强全球合作及区域合作的体制机制,建立进口分析评估制度、生物安全清单制度、边境检验检疫制度、生物安全事故监控与应对制度等。

3.3 建立科学的生物安全行政组织框架

由于中国没有形成统一的生物安全体系,在生物安全行政组织上也呈现多头管理的局面。农业农村部负责农林领域的生物安全,国家卫生健康委负责与人体健康相关的生物安全,国家市场监督管理总局负责通过检验检疫防范外来生物安全威胁,此外,有些工作还可能涉及外交部、科技部以及相关军事机构。这种多头管理的体制突出特点是缺乏统一领导,容易造成权责不清、职责不明,不利于生物安全体系的整体建设和完善。因此,中国在进行生物安全制度建设的同时,也要进行行政组织的建设。根据澳大利亚的经验,也鉴于生物安全体系的庞杂性和一定的技术性,中国生物安全行政组织建设要特别注重统一性和专业性。

统一性就是要确立一个负责系统整体建设和完善的机构。从目前的实际来看,生物安全行政组织的统一性建设可以遵循两种路径:一是整合原有机构,在农业农村部、国家市场监督管理总局和国家卫生健康委等机构之间确立一个主管机构,总体负责国家生物安全体系建设,然后根据各机构的特点具体划定管辖范围。这种安排的优点在于节约成本,避免大幅度地机构改革,缺点在于可能造成权力不够统一,容易出现管理漏洞、行政效率不高等问题。二是成立一个新的生物安全部,采取垂直管理模式,各地区成立生物安全局,统一管理全国的生物安全事务。这种设计的优点在于权责统一,能在一定程度上提高行政效率,缺点在于设置新的部门可能造成行政成本上升,行政机构改革的压力加大。

专业性是指生物安全行政人员的设置要体现专业性。各部门要按需求设置层级分明的生物安全行政职位,在一些需要特定技术的领域增加专业资格的要求。国家要加强人才队伍建设,将生物安全教育纳入中小学常识课和大学生的专业课程之中,根据需要设置新的职业资格考试与认证。对于原有行政人员要定期开展职业培训,满足一定资格才能承担相关业务。

值得注意的是,在进行生物安全行政组织的统一性和专业性建设的同时,也不能忽视监督机构和政策咨询机构等外部监督服务机构的建设和发展。

3.4 加强部门及地区间的协调,鼓励全社会的共同参与

中国地大物博,各地区差异明显,生物安全工作涉及面广,生物安全风险更是"无孔不入",全面的生物安全防护要依靠政府领导与全社会的共同参与,形成生物安全风险防控的"合力".

就政府领导而言,要加强部门间及地区间的协调与合作。中国与澳大利亚的行政体制不同,澳大利亚是联邦制国家,地方政府存在较大自主权,中国是单一制国家,权力较为集中,在生物安全的统一管理上存在优势。但是,这并不表明不需要协调与合作。在生物安全风险防控和生物安全危机处理中,部门间及地区间可以通过签订备忘录或者联合立法的形式建立跨部门、跨区域的应急协同联动机制,并通过进一步协商制定细化的风险控制与事故应急预案。此外,部门间、地区间要加强信息共享,建立公开、透明的需求对接和成果共享机制。

更为重要的是,全面的生物安全防护还需要全社会的共同参与。生物安全作为国家安全的一部分与每个人息息相关,生物安全体系建设最终还是为了维护"人"的安全和福祉。所以,建立全社会的共同参与,一是要在中国《生物安全法》中确立"以人为本"的根本原则[18],突出生物安全体系中"人"的核心价值和地位。二是要加强宣传教育,提高个人的生物安全意识,让每个主体都能了解其在生物安全体系中的责任和义务,自觉按照法律规范个人行为。三是政府要建立生物安全风险的报告和奖惩制度,鼓励企业、个人对发现的确定或疑似的生物安全风险向主管部门汇报,对于瞒报、漏报、谎报的责任主体依据相关法律进行处罚。

总之,生物安全体系建设需要政府和社会的共同参与,只有形成政府主导、部门协调、地区合作、全社会共同参与的管理格局,才能铸造生物安全的"铜墙铁壁".

参考文献

[1]陈良燕,徐海根。澳大利亚外来入侵物种管理策略及对我国的借鉴意义[J].生物多样性,2001(4):152-157.

[2]李广兵,刘胜娟。澳大利亚控制入侵物种的立法述评[J].中共济南市委党校学报,2007(1):42-44.

[3]战晓薇。澳大利亚有关海洋入侵种防治的法律规制[D].青岛:中国海洋大学,2015.

[4] 王媛媛,孙淑芳,庞素芬,等 .澳大利亚新生物安全进口风险分析体系介绍 [J].中国动物检疫,2016,33(7):65-68.

[5]杨文友,江红旗,李盟,等。澳大利亚进口陆生动物检疫法治体系建设研究[J].中国动物检疫,2019(10):49-54.

[6]Australasian Legal Information Institute.Commonwealth constitution of australian acts 51(xi) [EB/OL].(2013-09-04)[2020-06-20].http.//classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/coaca430/s51.html.

[7]DURANT S,FAUNCE T A.Analysis of Australia's new biosecurity legislation[J].Journal of Law and Medicine ,2018,25(3):647-654.

[8]NAIRN M E,ALLEN P G,INGLIS A R,et al.Australian quarantine:a shared responsibility[R/OL].(1996-09-30)[2020-06-20].https.//www.agriculture.gov.au/biosecurity/australia/reports-pubs/nairn.

[9]Beale R,Fairbrother J,Inglis A,et al.One biosecurity:a working partnership[R/OL].(2008-09-30)[2020-06-20].https.//apo.org.au/node/2926.

[10]ROTHSTEIN H,IRVING P,WALDEN T,et al.The risks of risk-based regulation.insights from the environmental policy domain[J].Environment international,2006,32(8):1056-1065.

[11]The Federal Register of Legislation.Biosecurity Act 2015(Chapter 1,Part 1,Section 5)[EB/OL].(2017-09-20)[2020-06-20].https.//www.legislation.gov.au/Details/ C2017C00303.

[12]BRYANT M,HIGGINS V.Managing the grand challenge of biological threats to food production:the importance of institutional logics for managing Australian biosecurity[J].Australian Journal of Management,2019,44(4):534-550.

[13]FRASER,GREG.Biosecurity and food security:effective mechanisms for public-private partnerships[J].Food Security,2016,8(1):83-87.

[14]于文轩。生物安全立法研究[D].北京:中国政法大学,2007.

[15]常纪文。加快构建国家生物安全法律法规体系[N].学习时报,2020-02-17(001):

[16]秦天宝。《生物安全法》的立法定位及其展开[J].社会科学辑刊,2020(3):134-147 209.

[17]任颖。从"后果控制"到"风险规制".公共卫生事件法律应对模式转型[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2020,40(3):174-180.

[18]莫纪宏。关于加快构建国家生物安全法治体系的若干思考[J/OL].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020(4):1-16[2020-06-30].https.//doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20200224.001.