[摘 要] 儿童在前理性时代的知识、信仰世界中具有特殊的文化意涵,本文通过比辑文献,发现并勾勒出中古文本里大量存在的“神性儿童”形象,并以此为基,考察这种形象在历史书写与叙事实践中的呈现方式,透过小儿占卜、童谣两个面向的连接,延伸至对儿童神性本质的探视,揭橥其出现的独特原因与内在逻辑,为探视中古社会的文化语境与思维世界提供一个新的视角。

[关键词] 神性儿童;中古;文本书写;童谣;小儿占卜

一、问题的提出

:小儿占中的儿童角色日藏写本中古文献《天地瑞祥志》卷十四有“革俗”一节,分别胪列对人君、儿童、常人行为的占卜原则,兹移录其有关小儿占的部分如下:

小儿道巷以镘戏,佞人�I嫉,贤臣隐匿。小儿道巷为车马戏,不出二年九月行□马。小儿道巷戏小自雍,是谓荧惑下守,不出一年,兵城守民流散为。小儿以土车垄,是荧惑下绝人道,四夷来侵城绝道。小儿有陈职、有兵马之戏,不出一年,必有战流血之忧也。一云三年内。小儿道巷中边群里戏巷,是谓大阴,言善之恶则恶。

此段资料极具价值,以儿童游戏作为占测对象的记录在中古时期并不罕见,如《宋书·五行志》载:“太元中,小儿以两铁相打于土中,名曰”斗族“.后王国宝、王孝伯一姓之中,自相攻击也。”《杜阳杂编》云:“大中末,京城小儿叠布蘸水,向日张之,谓捩晕。及上(懿宗)即位,捩晕之言应矣。”《太平广记》引《广德神异录》载:“时两京小儿,多将钱摊地,于穴中更争胜负,名曰‘投胡'.后士庶果投身于胡庭。”但如此集中地着录小儿占则为存世文献中年代最早者。其将儿童与君王编为一类更体现出撰者的思想意涵。在探求这种意涵的过程中会发现这样的编纂体例并不源于偶然,尽管以自然征兆为占侯的例子不为儿童所独有,但大多都是偶发的孤立事件,缺少形式逻辑的认证。《天地瑞祥志》则明确地将顽童的嬉戏作为占测主体,用精确的占例建构出儿童游戏与国政之间的联系规则,对这种规则的阐释无关宏旨,本文想抛出的问题是:为什么选择儿童?将黄口小儿作为占卜国运的专题、与国君相拟而同例的原因是什么?在回答这个问题之前来看《搜神记》和《晋书》的两条记载:

乃梦一小儿语母曰:“若得鲤鱼食之,其病即差,可以延寿。不然,不久死矣。”母觉而告僚。时十二月冰冻,僚乃仰天叹泣,脱衣上冰卧之。有一童子,决僚卧处,冰忽自开,一双鲤鱼跃出。僚将归奉其母,病即愈,寿至一百三十三岁。

次嫂樊氏因疾失明(中略)医人疏方,应须髯蛇胆,而寻求备至,无由得之,含忧叹累时。尝昼独坐,忽有一青衣童子年可十三四,持一青囊授含,含开视,乃蛇胆也。童子逡巡出户,化成青鸟飞去。得胆,药成,嫂病即愈。

这是两个有关道德报偿的故事。我们同样可以追问叙事者为什么选择儿童作为帮助主人公的神迹。《南史·萧景先传》载:

始升明中,沈攸之于荆州举兵,武帝时镇江州盆城,景先夜乘城,忽闻堑中有小儿呼萧丹阳,未测何人,声声不绝。试问谁,空中应云:“贼寻当平,何事严防?”语讫不复言。即穷讨之,了不见。明旦以白帝,帝曰:“攸之自无所至,焉知汝后不作丹阳尹?”景先曰:“宁有作理。”寻而攸之首至。及永明三年,诏以景先为丹阳尹,谓曰:“此授欲验往年盆城堑空中言耳。”

堑中之言预测了萧景先官封丹阳尹与沈攸之叛乱的失败,最后以预言成真作为故事小结,类似的叙事模式在历史书写中屡见不鲜,值得注意的是,预言者的角色再次被设定为小儿,这种设定本身即暗含着某种叙述意图。寻绎史料会发现,神性儿童的角色广泛存在于正史与笔记小说中,无知的孩童承担了预言者、异象的呈现与沟通人世和神异世界的职责,他们在文本中获得了先验性的知识与神秘力量(统称“神性”),成为典范性的、具有象征意义的符号。当然,此类角色并非为儿童所独饰,但多数情况下皆由儿童担任。这种形象在中古语境中被如何言说?于文本框架内作为何种角色而存在?又是怎样被授予神性的?支撑这一观念的知识与内在逻辑是什么?迄今为止,还没有针对这些问题的研究,笔者拟从文本中的神异儿童形象与《五行志》中的“童谣”专题入手,抽绎儿童的神性特征并对其出现原因试作阐说,为认识中古时期的文本世界与文化图景提供一个新的观察视角。

二、预言、使者与征兆:文本中的“异儿”肖像

有史可征的神性儿童原型最早可以追溯到先秦,《左传·昭公三十一年》云:

十二月辛亥朔,日有食之。是夜也,赵简子梦童子�}而转以歌。旦,占诸史墨,曰:“吾梦如是,今而日食,何也?”对曰:“六年及此月也,吴其入郢乎!终亦弗克。入郢必以庚辰,日月在辰尾。庚午之日,日始有谪。火胜金,故弗克。”

赵简子梦中的儿童并不是真正的预言者,他仅作为梦占的征兆出现。换句话说,童子的角色是由占卜对象决定的。但从隐喻的角度来看,它仍然具有一定意义,梦中小儿的意象暗含着某种原始的神秘色彩。两晋隋唐,这种意象大量出现,但已经不需要依附于梦境。检视史料,神性儿童的形象大体可以分为四类:

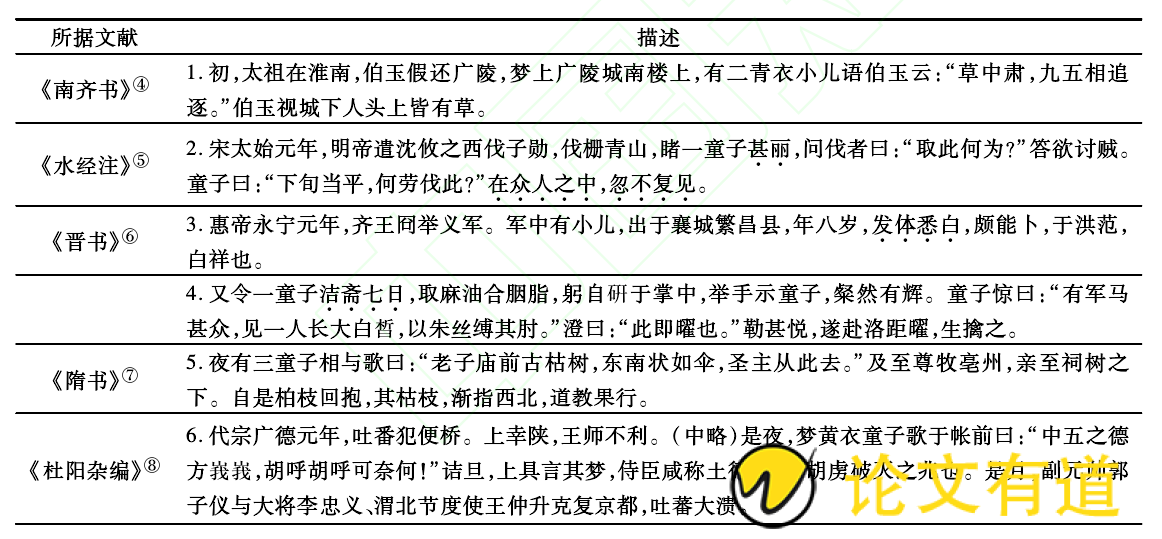

(一)预言者。谈论儿童的预言者形象很容易讯唤出对经典主题---“童谣”的讨论。童谣在古代的谣谶文化中并不突出,“立言于前,有征于后”的表现形式也不只有童谣一种,正因如此,儿童身份的特殊性才长期被研究者们忽视。(详后)除了童谣之外,独立的儿童预言者形象仍然有很多,略举数例言之:

考究中古文本所描述的预言儿童会发现,绝大部分人的身份都是无法追寻的,所谓“英灵眇难测”也。具体信息的缺失使这些形象充满神秘感,他们出现的场合如梦境、黑夜、深山等环境也衬托了这种神秘。对某些小儿特质的描述已经暗示出人物的神性,如第 2条的“甚丽”、“在众人之中,忽不复见”,第 3条的“发体悉白”等,但这种神性得到最终确认则是通过预言的应验。需要注意的是第 4条记载,它在同题材的书写中显得格外特别。因为文中的小儿乃世俗社会之儿童,他的预言能力是通过斋戒仪式与佛图澄的法术获得的,佛图澄自己无法完成预测,必须找到童子加以配合则反映出在时人观念中童子身份的特殊意涵。

(二)异象征兆。休咎征应的现象在中国历史书写中极为常见。史实与传说交汇形成的独特叙事场景为探视儿童形象提供了重要的视窗。叙述者“偏爱”使用儿童作为征兆,并且这种征兆大多是不祥的。如《陈书·周文育传》:“又军市中忽闻小儿啼,一市并惊,听之在土下,军人掘得棺长三尺,文育恶之。”《太平广记》卷第一百五十二引《嘉话录》云:“赵相将薨之时,长安诸城门金吾家,见一小儿,豹犊鼻,携五色绳子,觅赵相其人。见者知异。不经数日。赵薨。”《新唐书·五行志》云:“十二载,李林甫第东北隅每夜火光起,或有如小儿持火出入者。近赤祥也。”《旧唐书·五行志》云:

其年,邓州三鸦口大水塞谷,初见二小儿以水相泼,须臾,有大蛇十围已上,张口向天,人或斫射之,俄而暴雷雨,漂溺数百家。

《旧唐书》通过连贯的、序列的叙述(二小儿→大蛇→暴雨)与文本结构位置的安排(《五行志》)暗示了小儿的出现是灾难的凶兆。但这样一种“演绎式”的叙事逻辑仍然不能免除读者把儿童与大蛇的出现视为偶然的猜想。而记录这个故事的另一个文本为我们提供了研究神性儿童故事叙述方式的绝佳例证。《朝野佥载》载:

初,邓州三鸦口见二小儿以水相泼,须臾有大蛇十围已上,张口向天。人或有斫射者,俄而云雨晦冥,雨水漂二百家,小儿及蛇不知所在����������������。

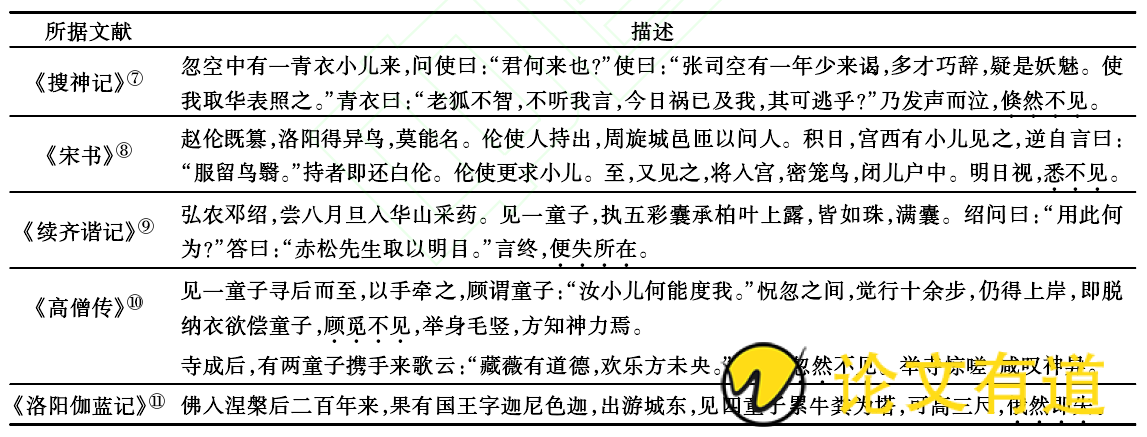

对水灾过后小儿情形的交代显示出撰者区分神性儿童与普通顽童的努力,起到了神化故事的效果,在对神性儿童的描写中(不限于异象征兆),吊诡的消失成为这些人物形象共有的重要特征。见下表:

这种叙事语例的形成是伴随着神性儿童书写的大量出现产生的,“消失不见”作为一个高度仪式化的情节被反复描摹与言说,因为它不仅是展现人物神性特征的有效手段(在某些故事中,甚至是确认神性的唯一手段),同时也是人物谢幕的绝佳方式。

(三)使者(侍从)。儿童作为神异世界使者的形象较为常见,这固然与当时盛养童隶之风有关。

辨识这些角色会发现,他们习惯作为神力的代表出现,用传递信息、赠赐宝物等方式赋予接收人的某种神性。《晋书·刘曜载记》载:

尝夜闲居,有二童子入跪曰:“管涔王使小臣奉谒赵皇帝,献剑一口。”置前再拜而去。以烛视之,剑长二尺,光泽非常,赤玉为室,背上有铭曰:“神剑御,除众毒。”曜遂服之。剑随四时而����������变为五色��������。

《南史·宋武帝本纪》云:

后伐荻新洲,见大蛇长数丈,射之,伤。明日复至洲,里闻有杵臼声,往觇之,见童子数人皆青衣,于榛中捣药。问其故,答曰:“我王为刘寄奴所射,合散傅之。”帝曰:“王神何不杀之?”答曰:“刘寄奴王者不死,不可杀。”帝叱之,皆散,仍收药而反。(中略)所得童子药����������,每遇金创��������,傅��之并验������。

两个文本都通过童子之口预言了刘曜、刘裕的天子之路,而被详细描述的宝剑与“傅之并验”的神药则是确保预言的信物。从这个角度来说,童子、宝剑、神药在文本叙事结构中具有同质性,都是象征神秘力量的符号。与儿童的预言者、异象征兆形象不同的是,作为使者的儿童身份常常得到介绍(以点明主人的方式),而不再显得来历不明。所以当儿童表明身份的同时也就预设了自己的神性特质。如《后汉书·杨震传》李贤注中引《续齐谐记》曰:“其夜有黄衣童子向宝再拜曰:’我西王母使者,君仁爱救拯,实感成济。‘以白环四枚与宝:’令君子孙洁白,位登三事,当如此环矣。‘”

此外,佛道典籍中关于童子的形象不烦备举,包括作为神位的专有设定如月明童子、月光童子、善思童子等,中古绘画、雕刻中常见的“化生童子”题材就是这一点的反映。但他们作为“以人生少年阶段为投影的呈现”在众多神佛形象间并不具有代表性,故置之不论。

(四)精怪变化。单单翻览《太平广记》就会找到很多精怪化为小儿的例子,然而精怪变化的呈象由老至少,包罗万象,基于上文阙论神佛童子形象的相同原因,不赘。

至此,我们大体勾勒出神性儿童在中古文本中的形象。叙事者经过具有一定范式的历史书写与叙事语例将神性人格以及由此反映的知识信仰凝固在这些超经验性的小儿形象中,并由此展现出丰富的意义世界。它们甚至成为一种象征性的符号(sign),在故事框架结构中的不同位置上支撑着叙事的逻辑与原则,推动着故事的发展,并完成由现实世界到神异世界的转换。这一点一旦被认识到,就必然引出一个无法回避的问题:选择儿童作为神异叙事符号的原因是什么?

三、童谣:普通顽童吟唱的神性歌谣

学界对于童谣的研究成果甚为丰富,但绝大多数的研究者都将童谣放在谶谣文化背景下加以考察,由此带来的一个问题即是忽略儿童身份的特殊属性。

美国学者 Anne Behnke Kinney在其专着 Representations of Childhood and Youth in Early China中指出:“我们可以设想生活在早期中国(earlyChina)的人们认为童谣神秘难测的原因在于它们不仅仅可以预言未来,并且是由社会中最不可能做出政治预测的成员---儿童所言说的。”

吟唱童谣的小儿与文本中出现的神性儿童不同的是,童谣是一种集体性行为,没有单独突出的具体形象。中古时期的阐释者们并不认为传唱歌谣的顽童们本身具有任何神秘力量,关于这点可以在当时流行的“荧惑说”中找到依据。但当歌谣传唱于众儿之口,童谣即具有神性。换言之,无论童谣的授予者是谁,它必须通过儿童这种载体才拥有为世公认的效力,儿童吟唱所起到的作用绝不仅仅是扩大影响,而是形式层面的认证,也只有如此方可称之为《五行志》中具有权威与公信力的“童谣”.这就是伪造童谣者必须经历的一个环节:教小儿歌。

如《北齐书·斛律光传》:

周将军韦孝宽忌光英勇,乃作谣言,令间谍漏其文于邺,曰“百升飞上天,明月照长安”,又曰“高山不推自崩,槲树不扶自竖”.祖?因续之曰:“盲眼老公背上下大斧,饶舌老母不得语。”令小儿歌之于路��������������。

韦孝宽所作的令间谍在邺城散播的谣言乃为一般性质的谣言,如史书上常用的用词即“民间谣云”,而祖?续谣之后,非常重要的举动即是“令小儿歌之于路”,由此变为童谣性质。再如张敬儿自编谣言以求天子之应而“使小儿辈歌”,骆宾王欲使裴炎造反而造“片火绯衣”之谣,“教炎庄上小儿诵之,并都下童子皆唱”韩国学者梁柱东在《古歌研究》引言中提到百济武王为通新罗真平王第三公主而作谣,以薯“诱群童而唱之”的故事。而后世的这一行为则逐渐失去了其本有意义。如晚清反教运动中攻打教堂的人们教小儿唱“红旗翻,白旗翻,余栋臣要打这一湾”的童谣,更多是气势与舆论上的宣传手段,而非给予童谣的形式认证,即儿童的角色不再成为关键,这也是神性的童谣变为口号类的广场调子所导致的结果。

四、神性之源

从《天地瑞祥志》里的小儿占卜到充斥于文本的各种神异形象,再到童谣中儿童角色的关键作用,中古思维世界对神性儿童主题的迷恋指引我们回到一开始就提出的问题:为什么选择儿童?如果结合其他民族的历史文化加以考察就会发现,对于儿童拥有的超验的神秘特质的原始认知广泛存在。班图人与美州印第安人会为新生儿举行献日、献月、献大地等大型礼仪,其中的某些印第安人还视新生儿为“太阳之子”.这种仪式显示出“人们面对生命的神秘而产生的恐惧”与敬畏心理。而儿童在中外民族祭祀与飨神过程中的特殊作用也暗示了他们的神性。最为明显的神化儿童倾向发生在古罗马时代,小儿被认为“接近神明”而在占卜与巫术中发挥重要作用:

通常,儿童天生就可以说出预言性的话,好像缺乏理智远非他的缺点,但却可以扫除人类和伟大的神之间的一切障碍。通过他的嘴,众神有时和人类交谈,使人们听明白简单话语里隐藏的奥义。

荣格考究西方宗教对于儿童的解释后认为世界普遍存在“童神”的原型,这是一种“自发地经历到的异象”.而返回到中国古代的文化系统中,则可以追溯先秦对于婴孩的崇拜,比较典型的是道家提倡的“复归于婴儿”的理想状态。需要指出的是,对这种状态的肯定更多的是道德上的认可。《道德经》云:“含德之厚,比于赤子。蜂虿虺蛇不螫,猛兽不据,攫鸟不搏。”王弼注云:“赤子,无求无欲,不犯众物(中略)含德之厚者,不犯于物,故无物以损其全也。”孟子云:“大人者,不失其赤子之心也。”朱熹注曰:“赤子之心,则纯一无伪而已。”黄宗羲《明儒学案》谓:“赤子是个真圣人,真正大公顺应,与天地合德,日月合明,四时合序,鬼神合吉凶的。”这样一种道德状态明显与本文讨论的神性儿童形象大不相同,但道德与神性之间的确存在联系,我们可以在下面的一段记载中窥出端倪。《太平广记》卷第一百四十九引《前定录》曰:

忽于牖中见一小儿,手招沈氏曰:“无惧无惧。某几子也。”说事状,历然可听。沈氏以其母。母乃问是何人,有何所请。答曰:“某甑甑也。以去年七月身死,故来辞别。凡人夭������逝��,未满七岁者����������,以生时未有罪状��������������,不受业报��������。纵使未即托生������������,多为天曹权禄驱使����������������。某使当职役。但送文书来往地府耳。”

这段带有佛教思想印记的故事从业报因果的角度呈现了一个由小儿充当仙吏现象的内在逻辑,也在一定程度上反映出时人对泛化的神性儿童意象的自觉、接受与阐释。由此可以追问的是,当人们把儿童的道德夸张到一种极致,同时又赋予他超人的智识时,这样一个拥有完美人格的儿童是否同时拥有神性?答案是肯定的。上图中第三栏所展现的内容是孔子、老子同神童项橐论学的情景。

与汉代绘画中其他的儿童形象相同的是,我们对项橐的辨识主要依靠其缩小的尺寸(size),他与微型的成人(miniature adult)形象间没有任何差别。在汉代的丧葬建筑中,常常可以见到项橐的身影,这传递出项橐形象的广为人知并受到推崇的信息。传统观念认为他只是一个经典的神童形象,但这个七岁即可以为孔子师的神童与古代众多早慧的儿童显然不同,他似乎更接近一个“生而知之”的圣童角色。敦煌抄本《孔子项相问书》则证实了这种推测,兹录孔子杀项橐()部分如下:

入到中门侧耳听,两伴读书似雁行。夫子拔刀撩乱斫,其人两两不相伤。化作石人总不语,铁刀割截血汪汪。项残气犹未尽,回头遥望启娘娘。将儿赤血缸盛着,擎向家中七日强。阿娘不忍见儿血,擎将写着粪堆旁。一日二日竹生根,三日四日竹苍苍。竹竿森森长百尺,节节兵马似神王。弓刀器械沿身带,腰间宝剑白如霜。

其中化作石人,流血生竹,竹又生兵的情节表现出项的神性特质。这种奇异的想象很可能是在中古时期神性儿童角色大量出现的文化语境中产生的,它为读者展现了一个潜藏神性特质的儿童形象在文本书写下是如何表露这种神性的。

有趣的是,早期中国的史家对呈现儿童时代的事件表现出极少的兴趣,却常常讲述神性儿童的故事,这或许是因为神性儿童很少被视为叙事主体而得到言说,他们更多地作为沟通神异世界的津梁,使文本对主要人物的叙述得以在超经验的符号体系中展开,从这个角度来说,神性选择儿童除了因为儿童在人类文化学意义上具有的独特含义外,还与儿童在叙事中更加容易被赋予神性有关,比如童谣中的政治预言,角色置换为成人后神性就大大降低了,但由小儿之口道出则是反常识的,而儿童作为区别于成人的一个群体,无论是在以成人为主体的文化语境中,亦或在体貌心智上,都天然地具有标识性(与儿童发生联系的主角亦多为成人),这也是叙事偏爱神性儿童的原因之一。

除此之外,从文化心理的角度来看,神秘文化氛围中的征兆信仰不容忽视。正如列维-布留尔(LucienLévy-Bruhl)在其经典着作《原始思维》中指出的:“原始思维是在一个到处都有着无数神秘力量在经常起作用或者即将起作用的世界中进行活动的。如我们已经见到的那样,任何事情,即使是稍微有点儿不平常的事情,都立刻被认为是这种或那种神秘力量的表现。”放回到中国的历史背景与文化语境中,这种思维的具体表现形式则是在万物有灵、天人感应、天命观等思想酝酿下的前兆文化思维。早期中国解读征兆的方式偏爱选择物占、梦占及天象占,儿童预兆意义的编织并没有完成,两汉谶纬文化大兴,以谣谶为代表的层累的预兆信仰更是深入人心。在这种大的思想背景下,儿童才有被赋予预测能力之可能。仔细寻绎神性儿童的特质会发现,无论是童谣、小儿占、文本中的预言者还是异象征兆都强调这种预测能力,即使是作为神异世界使者的儿童也常常进行预言,这不仅是由于他身份的特殊性(来源于超自然世界),也与儿童形象具有的独特文化意涵有关。征兆的种类繁复多样,选择儿童作为征象可能源于其涵纳的原型意象,它“潜藏在民族的集体潜意识之中,现实因素触发了它,唤醒了它,使它聚合成一种意象的类型”.这种类型在精神世界与文本空间里逐渐固定,最终呈现为本文勾勒出的神性儿童的多种形态。

需要注意的是,本节对于神性儿童出现原因的讨论是以小儿占、文本叙事中的异儿形象、童谣三者间所抽离出的儿童共有的神性特质为中心的,这样的行文方式利弊参半,因为它有可能会遮蔽三个面向间的联系与互动。比如预测性的童谣在《左传》中已经出现,其经典的、成熟的文化意涵的形成早于前两者,考虑到这种发展时间的不平行性,在各自体系的形塑过程中是否存在他者的影响以及影响程度究竟有多大将是我继续思考的问题。

五、结 语

总括言之,儿童在中古时期人们的思维世界中具有某种神性,当时文献里大量存在作为预言者、异象征兆以及沟通神异世界使者的儿童形象,而传统史志中的“童谣”、日藏汉籍里新发现之“小儿占”材料与壁画、墓画、铜镜等实物也为此种观念提供了明证。这一方面与人类学中儿童的“原型”意涵有关,另一方面也是在中国对神童德、智的夸饰崇拜与谶纬文化兴盛的背景下形成的一个特殊传统(西方神性儿童形象远不及中国丰富)。当这种传统落实到文本叙事中,则受制于一定的结构与规则,呈现出更为具体、高度模式化的文学形态及特征,因此也承担了较为固定的叙事功能与意义。

在中古中国的文本书写中,“实”与“虚”、“圣”与“俗”的界限并不是那么清晰可辨。神秘的形象与离奇的故事大量存在,并与真实的历史混淆、融合,它们有些出于刻意的杜撰,有些却源于客观的表述(representation),旨在呈现撰者所理解的经验世界。无论这种呈现是否含有想象与观念的建构成分,都需要借助修辞、意象为中介进行表达,而当这些修辞和意象在人们“认知之笔”的描摹下逐渐固化,范式与符号就开始形成,考察它们在何种场域里以何种姿态出现,或许可以帮助千载之下的读者们理解那些由并不真实的叙事话语所传递出的“真实性”,在满地的灿然里捕捉那苍苍木叶投射的斑驳光影。